日本で最初の電信の実験

諸説ありますが「三瀬諸渕」の電信の実験について、1993年8月29日

JR5RNS新 幸則さんが研究発表を「第21回愛媛ハムの集い」でおこないました。

以下はJR5RNS局の発表と、諸文書等を引用したものです。

(誤記、誤字があれば、お知らせ下さい。)

|

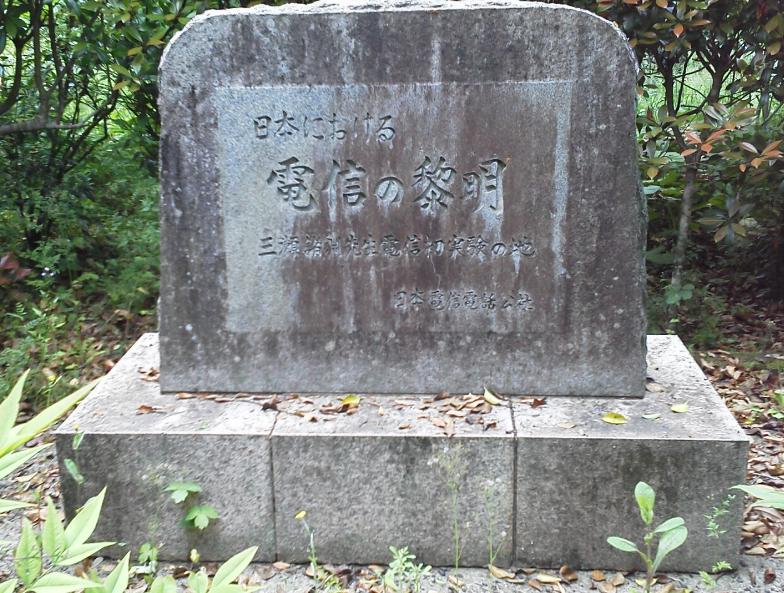

現在も残る |

大洲の地で電信黎明の大実験 日本初、実用最長距離の電信実験に大成功

三瀬諸渕は、1839年(天保10年)10月1日、現在の愛媛県大洲市中町1丁目、塩問屋麓屋半兵衛の子として生まれた。15歳から伯父二宮敬作に医学を学び、16歳からは、宇和島滞在中の村田蔵六について蘭学を学んだ。

18歳の時敬作とともに長崎に渡り蘭学、医学を修めた。

安政5年(1858年)8月、帰省した三瀬諸渕は大洲・常盤井の古学堂で、西洋の「針金便り」なるものについて語るうち論より証拠、ひとつ実験してみようと長崎から持ち帰った発電機と電信機で大洲藩の許可を受けて地元有力者の協力と援助で行なった。

[三瀬彦之進翁の手記]

その設備如何と見れば、起点は、阿蔵の常盤井邸内の古学堂で、そこから針金を肱川の右岸中村に廻して現在の肱川橋辺から再び線を左岸に取りて高河原を経て左岸彌六谷に渡し末光氏の別荘水亭を終点とする980米の間に針金を引いたのである[大洲新報]

周三(三瀬諸渕の本名)の実験は、架線980メートルを隔てて微かに通じたとのことである。

[愛媛先賢叢所]

見物の群集は、あまりの不思議さに是れは、切支丹伴天連(キリシタンバテレン)の魔法じゃと評した。実験後これに使用した電柱・電線・電池等は、一括して、常盤井氏邸内の倉庫に収納して十数年前まで保存していたということである。[昭和8年7月15日発行大洲新報]

三瀬諸渕以前の電信実験

安政3〜4年(1856年)鹿児島城内で、島津藩が実験した。

この実験は安政2年、機械の製造法の翻訳から始まり、機械の製作、江戸での数十回の予備実験をおこなって安政4年の実験に至る。

機械の製造法は安政2年秋、緒方広庵、川本幸民、杉田成卿が洋書を翻訳。制作は、宇宿彦左衛門、肥後七左衛門、梅田市蔵が江戸田町邸で製造したものだった。「鹿児島県史誌」より

佐久間象山の実験

万延元年(1860年)長野県松代町

この佐久間象山実験は最近まで嘉永2年(1849年)説が絶対的で、現在残っている資料のほとんどが「日本初の電信実験」と記録している。ところが実際は万延元年以降であることが最近になって

証明された。

関 章氏 象山桑原記念館学芸員の論文がそれである。

「産業考古学 会報32号 1984.6.20」

「産業考古学 会報34号 1984.12.20」

「金属 第60巻 1990.6月号」

嘉永2年(1849年)説の誤りについて

嘉永2年説は象山の門人、五明静雄が大正10年9月29日に「像山の電信実験が嘉永2年(1849年)2月だった」と証言したことによる。

「日本の先覚者 佐久間象山 s50」

1.五明静雄が象山の門人になったのは嘉永4年であった。

2.象山が電信機の存在を知るのは、嘉永6年、杉田成卿の書物からであった。

3.象山が電気実験を始めるには安政5年春からであった。

安政6年11月に、まだ電信実験に必要な電池が完成していない。

これらを総合して象山の実験は万延元年(1860年)が妥当である。

三瀬諸渕の電信実験は、記録的には、島津斉彬に次いで2番目になる。

しかし、実験の内容については、島津斉彬「線ノ長サ凡ソ三百間計ナリ」(540m)に対し、諸渕は980mであること。また、島津斉彬は絹巻き銅線を使用しているが、三瀬諸渕は「大勧進元であった三瀬半兵衛の浄財で数多くの黄金を費やして銅線の経費に充てた」ということから、本格的な銅線を使用したことがうかがえる。

新しいものの実験は、室内実験に始まり、フィールド実験へと進み、確立した技術性を持たせるのが常道といえる。

こうしたことから、三瀬諸渕の電信実験は、実用性を高める最長距離のフィールド実験に挑んだ「日本最初の電信実験」と言っても過言ではないと思われる。

記述) (前) 日本アマチュア無線連盟愛媛県支部長 JA5AH(故) 松本 純一

三瀬諸渕についての資料は大洲市立博物館や大洲市立図書館にあります。

問い合わせ 大洲市 TEL0893-24-2111

三瀬諸渕研究.JR5RNS 新 幸則 2012.04.21没

実験の地にあるNTTの記念碑 |

安政5年(1858年) 8月 帰省した諸渕先生は 旧師常盤井先生を訪ね、長崎から持ち帰った 電信機により、電信実験を行いました。 実験は、当時この地にあった常盤井師宅2階 の古学堂から肱川向かいの矢六谷の水亭まで 約980メートルの間に銅線を架設し 打電したところ成功しました。 日本電信電話公社。 (解説分より) |

三瀬諸渕の誕生から39歳で亡くなるまでの生涯記録を

JR5RNS 新 幸則さん(2012/04没)が調べた記録です